横浜出身の戦前の大スター! 大歌手「渡辺はま子」ってどんな人?【後編】

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

横浜出身の大歌手、渡辺はま子さんを知りたい。20世紀を代表する歌手であり、戦後に多くの兵隊さんをフィリピンの収容所から解放し、横浜港にも出迎えに行ったそう。(katsuya30jpさんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

渡辺はま子は「支那の夜」「蘇州夜曲」などのヒット曲を持つ、戦前から戦後にかけて活躍した歌手。フィリピン収容所から囚人の解放運動に尽力した。

ライター:松崎 辰彦

モンテンルパとの出会い

前回は、渡辺はま子の誕生から、慰問を繰り返した戦中そして戦後までを追った。今回は、彼女の人生最大のドラマともいえるモンテンルパ(フィリピンのマニラに隣接する市)の戦犯(戦争犯罪者)との交流を見ていきたい。

渡辺はま子(提供:田沼清子)

戦後、日本国民の戦犯に向ける目は冷たかった。“日本国民をここまで不幸にしたのは戦犯たちだ”という声が、かつてのヒーローだった旧軍人ら、戦犯たちに向けられた。

そうした中、はま子は巣鴨プリズン(戦犯が収容されていた施設)の慰問もおこなった。

巣鴨プリズン(フリー画像より)

“彼らは、国のために戦って傷ついた人々ではないか。時代が変わったからとはいえ、彼らを見捨てるのは余りに酷ではないのか”

はま子の胸中には、こんな思いがあったといわれている。

そんなはま子は、来日中のフィリピン国会議員との食事の席で、衝撃的な話を聞いた。モンテンルパにあるニュー・ビリビッド刑務所には日本人戦犯が多数収容されており、つい先ごろ、14名が死刑執行されたというのである。

戦時中、各地の戦地を慰問に回った彼女の心の中で、自分の歌に喜んでくれた兵士たちと、死の恐怖におののくモンテンルパの虜囚(りょしゅう)たちの面影が重なったのだろうか。

即座に「モンテンルパへ慰問に行けないでしょうか」とたずねた。

しかし、日本とフィリピンの国交はまだ実現しておらず、それは難しいという返答を受け取らねばならなかった。

こうしてはま子は、その後の人生を決定づける「モンテンルパ」という地名を心に刻んだのだった。

多数の日本人が刑務所に収容されていた

フィリピンはかつて、アメリカの植民地であったが、太平洋戦争で日本はフィリピンに上陸し、アメリカ軍と戦い、一掃した(フィリピンから逃亡する際の司令官マッカーサーの言葉“I shall return〈私は必ず帰って来る〉”は有名である)。

みずからの言葉通りフィリピンに帰って来たマッカーサー(中央)(フリー画像より)

日本とアメリカの戦いで多くのフィリピン国民が犠牲となり、日本のフィリピン統治もフィリピン人を苦しめた側面が多く、彼らの反感を買った。

そうした中で戦争が終わったが、やがてフィリピン人に対する日本軍の戦争犯罪者──戦犯への追及が始まった。

軍事裁判が行われ、多くの元日本兵が有罪とされ、死刑も執行された。終身刑や獄中で亡くなる者も多く、過酷な状況であった。

フィリピンで闘った山下奉文(ともゆき)大将も死刑に処せられた(フリー画像より)

裁判といってもずさんなもので、被害を受けたというフィリピン人が、並んでいる日本人の中から「この人だ」と指さすだけで容疑者となり、法廷の被告となった。

戦地の混乱のなかでフィリピン人が正確に日本人の顔を覚えているはずもなく、さらに戦争中日本軍に協力したフィリピン人が、責任逃れに無関係な日本人を犯人に仕立て上げるなどのケースもあり、裁判では身に覚えがなくてもどんどん厳罰が下る。

裁判の名を借りた、一種の復讐劇ともいえた。

モンテンルパにあるニュー・ビリビッド刑務所には、当時100名を超す日本人戦犯が収容されていた。

ニュー・ビリビッド刑務所(『あゝ忘られぬ胡弓の音』より)

死刑囚が半数以上を占め、いつ刑が執行されるかもしれなかった。収容されている囚人も、罪状は民間人殺害などであったが、事件当日そこにいなかった者も刑を宣告され、あきらかに無実、冤罪も多かった。

しかしそうした言い分は一切聞き入れられず、死刑囚は死の恐怖と闘う毎日を送っていた。

14名の死刑執行

そんなニュー・ビリビッド刑務所には、一人の日本人僧侶が囚人と寝食をともにしていた。1949(昭和24)年に日本から派遣された加賀尾秀忍(かがお・しゅうにん)師である。

加賀尾秀忍師。「モンテンルパの父」と呼ばれる(提供:植木信吉)

彼はのちに最大のパートナーとなる復員庁第一復員局(戦犯の法的措置や復員業務を担当する)事務員の植木信吉(しんきち)氏に教誨師(きょうかいし)としてフィリピンに赴くよう要請され、その重責に一度は辞退の意を表すも、植木氏の熱意ある説得に心を動かし、任を受けたのだった。

教誨師は法話や面接で受刑者に精神的安定をもたらすのが本来の役割だが、加賀尾師はフィリピンにわたる前に受刑者の家族と面会し、その裁判の不当性や残された家族の苦しみを知り、彼ら受刑者の救出こそみずからの責務と心に誓った。

フィリピンに渡航し、刑務所に到着後は、受刑者の悩みや苦しみに耳を傾けつつ、各方面に囚人の助命を訴える嘆願書を書いては送った。半年間の任期が過ぎても帰国せず、刑務所の一室に住み込み、囚人と同じものを食べながら、無給で救出活動に命を削った。

刑務所内の加賀尾師の部屋で。観音堂がある(提供:植木信吉)

そんな彼に衝撃が襲ったのは1951(昭和26)年1月19日であった。突然、14名の死刑囚に刑の執行命令が下ったのである。それは「中村ケース」といわれた、セブ島の突端にあるセデリンという小島で起こった、殺人や強姦などの残虐行為の犯人とされた人々だった。

事件があったのは間違いなかったが、実は犯人とされる受刑者のうち6人は、そのときに現地にいなかったという冤罪事件だった。

しかし囚人のそんな訴えも空しく、無情にも刑は執行された。14人の処刑台での散華(さんげ)を、加賀尾師はかたわらで無限の痛哭(つうこく)を胸に秘めながら、見届けるしかなかったのである。

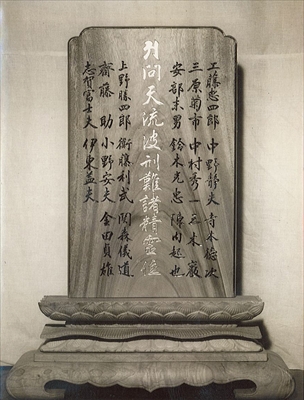

中村ケースを含め、モンテンルパで処刑された17名の名を刻んだ位牌(提供:植木信吉)

2年あまり死刑がなかったこともあり、獄舎の空気も明るくなっていた中での死刑執行は、囚人たちを戦慄させた。加賀尾師は「他言するな」というフィリピン側の要請を無視してマッカーサーや吉田茂首相、高松宮殿下に報告書、嘆願書を書いて送った。

事態は日本とフィリピンの戦後賠償問題もからみ、戦犯たちはいわば“人質”の役割も担わされ、情勢は予断を許さなかった。死刑は日本にも報告され、処刑された囚人の家族を悲嘆の底に突き落とした。

一方、加賀尾師を送り出して以来、みずからも戦犯釈放に奔走していた復員局の植木氏は、14人処刑の報を聞いて雷に打たれたようなショックを受けた。

植木信吉氏。新潟県出身。かつて職業軍人として近衛師団に所属した(提供:植木信吉)

彼は戦犯の留守家族会を作り、会報誌『問天』(モンテン)を編集し、職場の異動の話も断り、婚約者も待たせ、自分のすべてを投げ打って戦犯釈放に没頭していた。

問天誌(提供:植木信吉)

加賀尾師とも頻繁に手紙をやりとりし、フィリピンと日本で、まさに車の両輪となって活動していた。

しかし留守家族に「冤罪だから大丈夫です、死刑はありません」と安心させていたことが、偽りになってしまった。

──もう一人も処刑台に送ってはならない──

当時29歳、若い植木氏の心は震えた。