昔ながらの町の納豆工場、西区「ハマ食品」に突撃!

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

川崎の納豆工場の投稿がありましたが、横浜市西区にもハマ食品という納豆屋さんがありました。昔ながらの製法で作っているそうです。キニナルので調査いただけませんでしょうか。(おはようさんさん)

はまれぽ調査結果!

戦後、納豆屋さんはどの地域にも1店はある存在だった。創業61年の「ハマ食品」では、ワラや経木に手包みする納豆を製造している。

ライター:カメイアコ

創業60年を超えるハマの納豆工場

納豆と言えば、茨城県水戸市が名産。しかし、ここ横浜にも創業60年を超える納豆工場があるという。なぜ横浜で納豆? ということで、早速納豆を製造している「ハマ食品」へ。

相鉄線平沼橋駅から徒歩5分

平岡橋を越えて、横断歩道を左折

ステッカーがたくさん貼られた自販機を右折すると

納豆製造と直売も行う「ハマ食品」に到着!

当初ハマ食品は、1955(昭和30)年より「原(はら)納豆」として創業。1974(昭和49)年からほかの納豆屋さんと経営統合し、現在は「ハマ食品」として、国内産大豆などを使った納豆、およそ15種類の製造・販売を行っている。

伺った時には、当日分の納豆の製造は終了していたが、特別にどのようなところで作っているのか見せていただけることに。代表の原大助(はら・だいすけ)さんにご案内いただいた。

工場見学スタート!

1日6000パックを製造

同社の場合、納豆の製造から出荷まで最低3日は要する。朝は午前6時30分から作業をはじめ、午前8時からパートさんが出勤し、計9名で6000パックもの製造を行う。

納豆の原料は言わずもがな、大豆である。大豆を丁寧に洗い表面の汚れを取ったあと、浸漬(しんせき)という作業で18時間水につけて、豆に水を吸収させる。

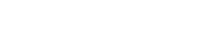

蒸煮(じょうしゃ)する圧力釜。これで大豆をやわらかく煮る

ここまでの工程で約1日が過ぎていく。煮豆になった大豆は、ざるで水切りし、納豆菌をかける。

納豆菌自体は、無色透明で無臭。原液を500倍に薄めて使用する

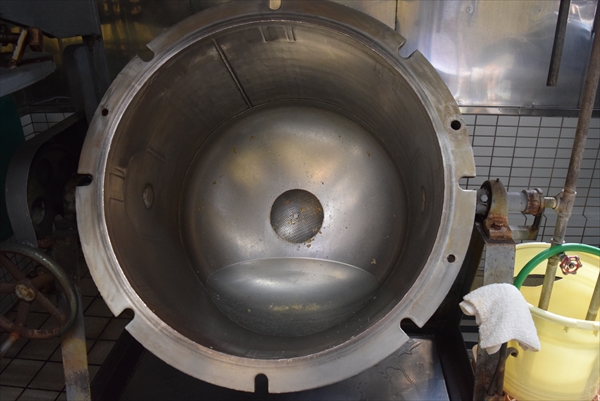

レーンは丸型と四角型の2種類に分かれており、それぞれパック詰めされる

納豆菌のかかった煮豆を丸や四角のカップにつめていく。パック詰めの作業は機械で行うが、ワラや経木(きょうぎ)を使う製品はすべて手包みで作業を行っているという。

そして、納豆と言えば、お出汁の効いた専用のタレ。このタレも機械によってパック詰めされる。

これは納豆のパックにタレやからしを入れる機械

最後に納豆の規定量を量り、過不足があれば、ここで精査される

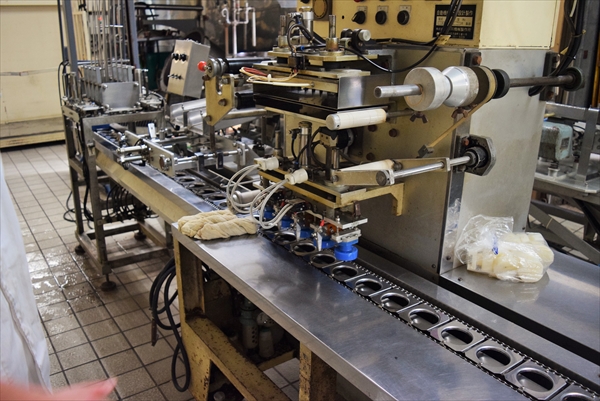

室(むろ)と呼ばれるところで納豆発酵中

室温は39度・品温は37度と示す

約40度の室の中で、およそ18時間の保湿を行い、あの納豆特有のネバネバ感が出てくるのだという。ひきわり納豆の場合も同様で、煮豆を砕いてからパックして発酵させるという。

この時点では、まだサラサラの状態

てっきり発酵させてから、パック詰めするのだと思っていた。「ネバネバなのでパックに入れられませんね」と笑う原さん。そう言われるとそうだよね。

冷蔵庫では発酵した納豆を6時間寝かせてなじませている

納豆ができるまで、こんなに手間と時間がかかっているとは思わなかった。徹底した管理のもとで製造されていて、納豆って実は温室育ちなのねぇと思った。いろんな意味で。

原さんいわく、昔の納豆屋さんは、地域に一つはある豆腐屋さんと同様の存在だったので、創業当時は周囲にも納豆屋さんはたくさんあったという。しかし、現在は神奈川県の組合には4社の登録しかない。なぜ、ここまで減ってしまったのか。

納豆は夏場など暑くなると2次発酵をしてしまい、みそのようなドロドロした状態になる。そのため長期の保存には向かず、遠方に出荷することも難しかった。しかし、冷蔵技術が発達したため、より広範囲に届けられるようになったことで、日持ちもするようになり、大量生産ができるようになった。そのために、町の納豆屋さんがどんどん減少していってしまったのだ。

大手メーカーの台頭で、町の納豆屋さんは大きく減少

大手の台頭で経営が厳しくなり、次々納豆屋さんが無くなっていく中、このままでは自分たちの味、歴史が途絶えてしまうと考え、立ち上がる。横浜市内の納豆屋さんに呼びかけ、経営統合を果たし、今では市内で長年続く納豆屋さんの一つとなった。

横浜出身のおじいさまが始めた納豆屋さんも、今や3代目に引き継がれ、手作りのおいしい納豆を求めてやってくるお客さんに提供しつづけている。元々、酒販店を営んでいたそうで、3人の子どもを育てるためにみそ屋さんの親戚を頼り、大豆を使う納豆づくりを始めたのが原点だ。

投稿にある「昔ながらの製法」というのは?

昔ながらの製法とは、ワラや経木を使う納豆をすべて手作業で包んでいる点だという。手包みすることで、粒がつぶれることもなく見た目も食感も理想のまま。今は機械化が進んでいるが、プラスチックや紙のパックがなかった時代は、ワラや葉に納豆を直接包んで販売していたのだ。

ハマ食品の納豆は、味はもちろん、素材のこだわりも徹底している。通常サイズの納豆は白芽大豆を使用するところを、北海道で獲れる黒芽大豆を使用。ひと粒が大きく、食感がしっかりしているのが特徴だ。小粒は甘みのある茨城県産の地塚大豆を使っている。さまざまな大豆を試した結果、国産大豆の中でもこの2種類が一番原さんの求める品質に適(かな)っていたという。

外国産の大豆を使う商品も製造しているが、おすすめしているのは国産大豆を使った納豆。工場に直接購入しに来るお客さんも、国産大豆使用の納豆を求めると言い、「豆の味がする、同店の納豆を食べたら、市販のものは食べられない」という声も聞かれる。

横浜市民の食卓に、もっとハマ納豆を届けたい!

原さんの納豆づくりのポイントは3つ。大豆の質、室の温度、菌の量にアリ。このどれか一つでも欠けてしまうと、理想の納豆にはならない。意外にも納豆はかなり繊細な食品なのだ。「柔らかいものを好まれる方もいると思いますが、豆の味を感じていただきたいので、歯触りが残る程度の固さです」とのことだ。

今後の目標として、横浜市内に住む家庭にハマ食品の納豆をより普及させたいとお話いただいた。原さん、貴重なお時間ありがとうございました!