山一帯が墓域? 京急富岡駅前の山中にある墓所群と謎の史跡とは

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

京急富岡駅東口を降りると、向かいにそびえる山。上るとたくさんの墓地や一軒家、畑のほか、Googleマップを見ると「経塚」という歴史的なものがあったり・・・。気になります(ねこみくさん)

はまれぽ調査結果!

山中に墓所群がある理由は、富岡の地形と江戸時代の村の状況にあった。ちなみに「経塚」は仏教の末法思想に基づいたタイムカプセルのようなもの

ライター:小方 サダオ

山道に沿って点在する墓地群

(つづき)

そして京急富岡駅向かいの山の南にある山道から入り、弧を描く山の外周を歩き東側の出口付近の場所の階段を上った先に、投稿にもあった経塚が建てられていた。

山の南側の山道(青矢印)と東側の出口(緑矢印)。経塚(紫線、Googlemapより)

階段を上った先に・・・

経塚が建てられている

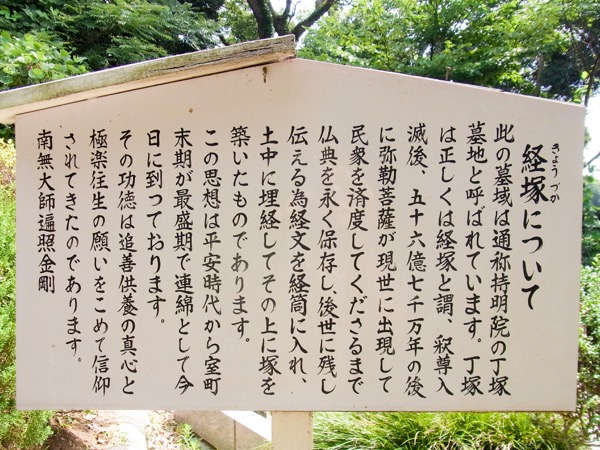

経塚について書かれた看板

案内板によると、この墓域は持明院(じみょういん)の丁塚(ちょうづか)墓地と呼ばれているとのことで、近くにある持明院と関係のある場所のようだ。

また、「経塚」については記事の最後に後述する。

山道をさらに進むと・・・

道の分かれ目に地蔵尊があった

古道の辻(分岐点)にある地蔵尊だという

山の外れに至っても・・・

立派な墓所がある

山の東側の道を下りる

山道に沿って多くの墓が並んでいた。この山は墓域に適した特別な縁起でもあるのだろうか?

周辺住民の語る山の墓所と経塚の正体とは

そこで山内の墓所の多さと経塚について、古くから住む女性に話を伺うと「山はほとんどが近くに住むNさんの所有で、先祖代々の墓がありました。今の経塚は30年ほど前に建て直されたものです」とのこと。

経塚の建つ場所は持明院の墓域だ

続いて持明院の住職に伺うと「お墓は一般的に日の当たらない場所に作られることが多く、そのため平地ではなく山に建てられることがあります。経塚は30年前に建て替えられましたが、室町時代に作られたと思われるものです」とのことだった。

そこで、山のほとんどを所有し経塚を再建したというNさんにお話を伺った。もともとのNさんの墓域内にあったという経塚は、再建前はこんもりとした小さい山になっていて、その周囲に土葬形式の先祖代々の墓があったそうだ。

「1986(昭和61)年、当時私の祖父と父が、曾祖父の50回忌を記念しお寺への奉納の意味で建て直したのです。記念碑を建てたり周囲の木の剪定なども行いました」

木々に囲まれた暗い雰囲気をなくすための目的もあったという

「しかしその年の6月の50回忌が終わって間もなく、祖父の具合が悪くなり、その年の12月に亡くなってしまったのです。当時祖父は94才と高齢でしたが元気だったので、急に具合が悪くなったのが不思議でした。しかし生きているうちに節目といえる親の50回忌をやれることは珍しいので、その大きな使命を終えたために亡くなったのでは、と考えたりしました」とも話してくれた。

なぜこの山にはこれほど墓地が多いのかについても聞いてみた。

「お墓が山に多いのは、ここは小さな集落なのにお寺が珍しく5軒もあり、そのお寺の檀家の墓が山の上にあるからです。私たち先祖の最古のお墓には、江戸時代の1655(明暦元)年と刻まれています」

経塚は、もともと土が盛られただけの小山だったものをNさんによって約30年前に今の形に整えられた。

山内に墓所が多数あるのは、富岡は街の広さに対して寺が多いとの話があったが、檀家の墓が山の上に作られたのは持明院の住職がいうように、日の当たらない場所を選んでのことなのだろうか?