鎌倉や横浜在住の仏像や仏画を作る仏師さんってどんな人?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

鎌倉で仏像や仏画を作っている仏師さんの取材をお願いします。 (小鳩さんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

鎌倉で活躍する仏師の菅原千恵さん、横浜で活躍するアーティストの高杉嵯知さんをご紹介。お二人とも個性ある仕事をされている。

ライター:松崎 辰彦

仏師を訪ねて

仏師(ぶっし)──その名の通り仏を彫る彫刻家や、仏を描く画家。寺院や一般家庭に安置されるさまざまな如来や菩薩を彫りあげ、描きあげるアーティストである。

仏像は人気がある

日本には数多くの仏師がいるが、鎌倉にも数人の仏師が活躍している。

その中の一人である大船在住の仏師を、ご紹介しよう。

市営住宅で仏を彫る

大船駅を降りて、しばらく歩く。たどりついたのは、とある住居。チャイムを鳴らすと

「ようこそ、どうぞお入り下さい」丸顔にメガネをかけた、愛嬌のある女性が出てきた。仏師の奥さん・・・ではない。この人が仏師である。

菅原千恵さん、すでに45年のキャリアを持ち、数多くの仏をお寺に納めた女性仏師である。

菅原千恵さん ご自宅にて

「前は鎌倉市長谷に店を構えてやっていました。そこで鎌倉彫と仏像を販売していました。店の奥が作業場になっていて、仏像を作っていました」

菅原さんがここ大船に転居したのは2011(平成23)年3月。東日本大震災の直後だった。母親が高齢となり、介護をする必要ができたので、家を移ったと説明する。部屋の中には多くの仏像や神像が安置され、ここが紛れもなく仏師の住居なのだということを感じさせる。

さまざまな仏像を制作している

木と格闘する

「ここで作業をしていますが、ときにはここの集会所をお借りすることもあります」

職住一体の生活の中で、いろいろ工夫して仕事をされていることがわかる。

菅原さんは、仏師で伝統工芸師の菅原史竜(しりゅう)氏(1916~1995)の長女。高校卒業時に将来の進路を考え、仏師の道を選んだ。

菅原史竜氏

「日本画やデザインの勉強もしましたが、結局仏師になりました。やっぱり好きだったということだと思います。父から一対一で教えてもらいました」

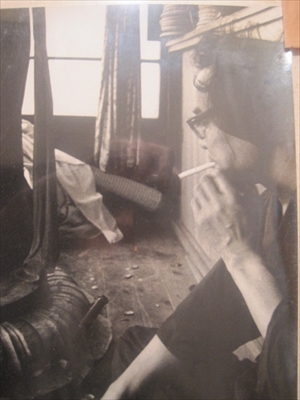

仏像に向かう千恵さん

鎌倉彫や仏像制作を教えてもらい、さらにお寺の仏像補修などを手がけていく中で仕事を覚えた。さらに各地のお寺から仏像制作の注文を受け、腕を磨く。

「お寺に納めた仏像ですか? 10体以上、100体未満です」

まことに大雑把な計算だが、長谷にいたころは制作した仏像を店に置き、通りがかった人が買ってくれたりしたというので、今までどれだけ仏像を作り、どれだけ手放したか分からないという。

「お寺に“嫁入り”した後は、僧侶と信者さんのことですから、私には分かりません」。

お寺に納めることを「嫁入り」というとのこと。そうなれば生みの親として、一件落着というわけである。

普段の心がけが作るものに反映する

「今の仏像の注文は、50㎝ほどの小さなものが多くなりました。昔は1メートルを超える仏像の注文がよくありました」と菅原さんはいう。

お寺の事情も、時代の流れと無関係ではないようだ。

「仕事の依頼は、私の場合、口コミですね。これが芸大を出たような人ならば、その関係で仕事がくるのではないかと思います」

仏師は一つのお寺が「お得意さん」となって何度も注文をくれるような性質の仕事ではなく、一度注文がきてそれに応えると、その寺から再び注文があるということはあまりないのだという。

仏が寝ているこんな作品も

「仏像なんて、何度も注文するものではないでしょう?」

一度限りのつきあいになることがほとんどだが、そんな一期一会の制作依頼に菅原さんは全力を注ぐ。

仏像を彫るときの心構えを表す言葉に「一刀三礼」がある。一回、木を刻むごとに3回、礼をするという意味だが、菅原さんは「そんなことをしたら、どれだけ時間がかかりますか」と、あまり現実的な表現ではないことを指摘する。

「ただしお寺によっては『彫る前に経文を読んでほしい』とリクエストされるところもありますから、そのときは私も経典を読んだりします」と、依頼者の真摯な姿勢に呼応する。

「父は天才だったと思いますが、私は努力型だと思います。最初、仏像のヘソの位置が分かりませんでした(苦笑)」

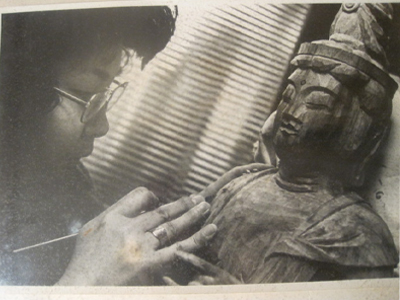

10代の菅原さん

今までさまざまな失敗を重ねてきたという菅原さん。しかしその作品は、素人が見ても優美で、ため息が出るほど美しい。

優美な仏様

「顔の部分は、精神的にイライラしていない、調子のよい日に彫るようにしています。私の父がそうでしたから。普段の心がけが作るものにも反映しますから、父から『金勘定ばかりしていてはいけない』といわれました」菅原さんは回想する。

自分の仕事にいまだ満足したことがない

菅原さんの使用するのはヒノキやクスノキなど。「丸木彫り」という一本の木から彫りだす手法を使う(手と足の部分だけは別に作って接着する)。

もし失敗したら最初から作り直すしかないという、なんともリスキーな技術である。

「皆さん“もし失敗したら・・・”といいますけどね、そうそう失敗なんてないのよ(苦笑)。もしやり損なったら、それまでの努力がパァじゃないですか」

彼女も最初のころは粘土で形を作り、型取りして金属で創作するという方法を用いることもあったが、やがて“このやり方では時間がかかって仕方がない。木に直接彫ったほうが早いし、緊張感を保てる”と、現在の手法にたどりついた。

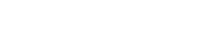

修業時代の菅原さん

「1体作るのに、大体3ヶ月かかります」

作業のほとんどはノコギリで木を切る作業で、ノミを使うのは最終段階に近くなってからだそうである。

材料も豊富

「昔、素人の方相手に仏像制作指導をしたことがあるのですが、正直女性には向かないかなと思いました。多くの方は仏像彫刻というとノミを振るう様子を想像すると思いますが、実際はノコギリを使用して木を切る作業が大部分で、女性には難しい力仕事なのです。それなのに私は女性の生徒さんに“自分でやってみて”と厳しい要求をしてしまい、多くの人がついて来られなくなりました。素人さんにプロと同じレベルを期待してしまったんです」

そういう菅原さんは、自分の仕事にいまだ満足したことがないという。

「いつも、完成してお寺に納めた自分の仏像を見て“アア、あそこが失敗だった”、なんて頭を抱えています。この仕事をしている人は皆そうではないでしょうか」

菅原さんは飽くなき前進を、心がけているようである。