どうして新幹線は新横浜駅を通るの?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

新幹線の新横浜駅はナゼあの場所に作られたのでしょうか?(はっちん さんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

新横浜駅が今の場所になったのは、新幹線の高速直線ルートを確保するためと、横浜駅周辺の地形や用地の制約を避けるため。さらに市の都市計画や地下鉄・相鉄・東急の接続で、首都圏の広い範囲からアクセスしやすい

ライター:新はまれぽ編集部

高速鉄道の理屈・横浜市の都市計画・湿地帯の運命が交差した「奇跡のピンポイント」

新横浜駅の立地は、

① 東海道新幹線の高速直線ルート確保

② 横浜市の都市計画(ツインコア構想)との連動

③ 地下鉄・相鉄・東急による広域ネットワーク拡張

という3つの長期的文脈と、

④ 当時の新横浜周辺が「湿地で買収しやすかった」現実的理由

がぴったり重なった「偶然と必然の交差点」だ。

観光地でも繁華街でもなかった田んぼの真ん中が、

いまや首都圏最大級の交通結節点へと進化したのには、これだけの背景があった。

◆第一章 なぜ横浜駅・東神奈川駅には新幹線駅を作れなかったのか

東海道新幹線(1964年開業)は、

「東京〜大阪を最速で結ぶ」という絶対条件から、

とにかく直線的なルート設計を求められた。

この前提に立つと、横浜駅や東神奈川駅は、候補には上がりながらも

「どうしても難しい場所」だった。

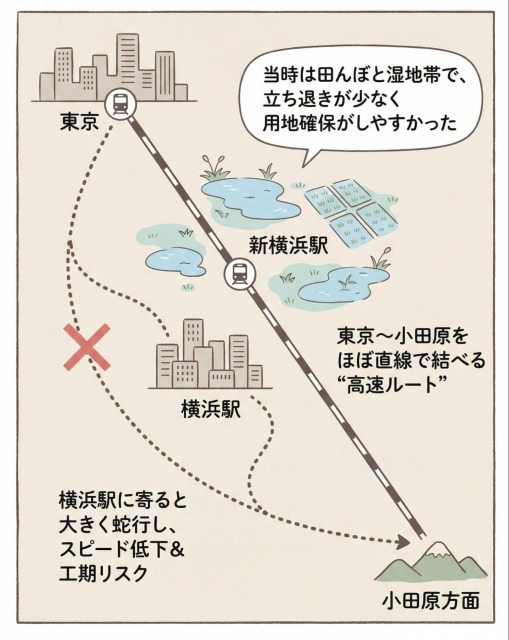

1. 急カーブ必須=速達性が落ちる

横浜駅に寄ると、市街地を大きく蛇行する必要がある。

新幹線は曲線半径や勾配に厳格な技術基準があり、急カーブは大幅減速を意味する。

これは「高速鉄道」としての使命と矛盾する。

※同様の事情で大阪=新大阪、神戸=新神戸も都心を避けている。

2. そもそも「場所が無い」

横浜駅は国鉄+私鉄が密集し、すでに満杯状態。

いまの高島屋・相鉄口のあたりは地上路線が集中し、

新幹線ホームを作る余地はまったくなかった。

3. 地形・用地買収が絶望的

横浜駅周辺は高台が入り組み、地盤も弱い。

1959年時点で繁華街化しており、

立ち退きを含む用地買収は「オリンピックまでに絶対間に合わせる」

という国家プロジェクトにとって致命的だった。

4.「第二候補」東神奈川駅も、工期面で断念

「なら東神奈川ならどうだ?」と検討されたが、

ここも市街地のため用地買収が重く、工期が読めない。

■絶対条件:1964年東京オリンピックまでに開業

当時の国鉄にはこの締切が重くのしかかる。

最短で通せる「工期が読めるルート」が求められたのだ。

結果、東神奈川を経由する案も厳しい結果となった。

◆第二章 消極的採用ではなく「新横浜が最適解」だった理由

横浜駅も東神奈川駅も、新幹線の条件を満たすには「どうしても無理があった」

では、そんな厳しい条件のなかで、なぜ田んぼと湿地しかなかった新横浜が選ばれたのだろうか?

答えは次の2点に尽きる。

1. 用地買収が圧倒的に楽だった

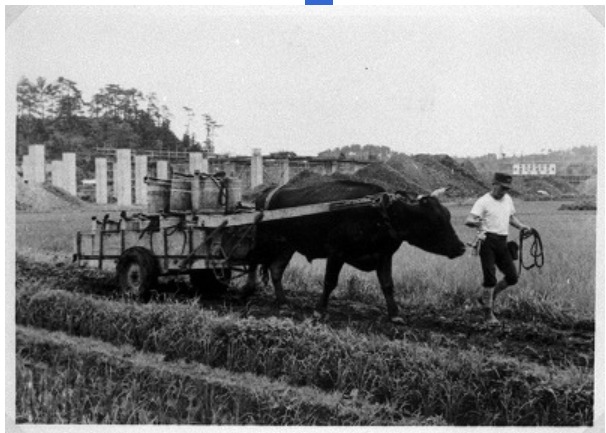

新横浜駅前の土地の様子

(資料提供:横浜市史資料室/本田芳治撮影)

新横浜周辺は、当時の地元の呼び名で「勝負田(しょうぶだ)」と呼ばれた湿地帯。

冬は何も育たず、洪水も多い「農家泣かせ」の土地だった。

しかし鉄道建設側から見ると、

住宅地が少なく、立ち退きがほとんど不要=工期に間に合う。

これが決定打となった。

→ つまり「のどかだから」ではなく、

抵抗が少なくて最速で作れる

というプロジェクト上の合理性による選定だった。

2. 最短直線ルートを確保できる

新横浜を通すと、東京〜小田原間で「直線的な経路を採用」できる。

速達性を最大化し、設計速度を確保できる理想的な線形が得られた。

■高速鉄道の理屈と、横浜の未来像が重なった「奇跡のピンポイント」

新横浜駅の立地は、

・高速鉄道としての直線ルート

・オリンピックまでに間に合わせるという工期

・湿地で買収しやすい用地条件

という条件を満たしつつ、さらに

・横浜市の「新しい都心」を育てたいという都市計画

ともかみ合った。

「残された土地だから」ではなく、

・高速鉄道の理屈

・横浜の未来像

・広域ネットワーク

が重なった唯一の場所、それが新横浜だった。

「湿地で用地買収がしやすく、直線ルートも確保できる」新横浜は、新幹線駅の場所として決まっていったのである。

◆第三章 新幹線駅ができてから、新横浜はどう発展していったのか

新幹線駅ができた当時の新横浜は、「観光地でも繁華街でもない田んぼの真ん中」だった。

そこから60年かけて、首都圏西南部を代表する巨大なハブ都市へと変わった。

その「発展していった後」の物語を見ていこう。

1.「北の都心」としての都市計画、駅先行のまちづくり

駅設置が決定すると、横浜市の動きが速かった。

■横浜市:新横浜を「北の都心」として育てる方針

・新駅に合わせて街路計画を太らせる

・用途地域を再編

・横浜都心(桜木町・みなとみらい)と並ぶ「ツインコア構想」を打ち出す

新横浜は、交通結節点としてだけでなく、

「イベント・業務・自然環境」の機能を集約した新しい都心

として位置づけられた。

これは「駅ができてから都市計画の骨格が決まっていく」という異例の順序だ。

まさに「駅先行の都市形成の代表例」の一つと言える。

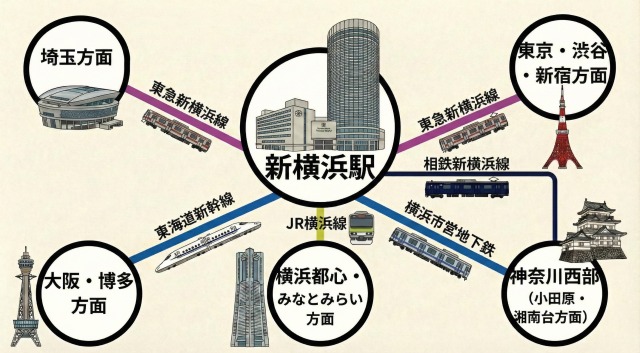

2.広域ネットワーク化で「横浜の北の玄関口」へ進化

■1976 ひかり一部停車

途中駅→主要駅へ格上げの第一歩。

■1985 横浜市営地下鉄(現ブルーライン)が新横浜延伸で同駅直結

市街地とのアクセスが強化。

■1989 横浜アリーナ

■1998 日産スタジアム

イベント都市としての存在感が一気に増す。

■2008 のぞみ、ひかりが停車化

■2023 相鉄・東急新横浜線開業

東急東横線/目黒線、東京メトロ、都営、埼玉高速、東武、西武まで

7社局14路線と直通。

→ 新横浜は単なる新幹線駅ではなく、

首都圏西南部の巨大ハブへ到達した。

3.コラム:土地ブローカーの「勝負」という“影のドラマ”

新横浜駅計画が公表される前、地元で湿地帯を安く買い漁る謎のブローカーがいた。

「自動車工場を作る」と言って買い集め、新幹線駅が正式発表されると6倍以上の値で国鉄へ売却。

現在なら完全に問題案件である。

新横浜の発展には、こんな「影のドラマ」もあった。

参照: はまれぽ.com|かつて田んぼだらけだったころの新横浜について教えて!

◆最終章 偶然の湿地が「必然の都市」へ

上:新横浜駅建設前(1961〈昭和36〉年)の周辺の様子

(資料提供:横浜市史資料室/本田芳治撮影)

あの場所は、

「残された土地だから」ではなく、

・高速鉄道の理屈

・横浜の未来像

・広域ネットワーク

が重なった唯一の場所だった。

湿地だった勝負田が、

首都圏西南部をつなぐ広域ハブへ成長するまでの60年

これは都市がどう生まれ、どう変わるかを示す、横浜のドラマそのものだ。

ー終わりー

- 前へ

- 1

- 次へ

面白かった

面白かった 面白くなかった

面白くなかった コメントする

コメントする

狐猫さん

2025年11月29日 22時55分

寒川や藤沢の行政が、相模鉄道を延伸させたいと言っています。 ・・・ 湘南台駅から慶応大学湘南校前駅(仮称、新設駅)を通り、 藤沢市内にもう一箇所駅を作って 、JR相模線の倉見駅近辺、新幹線と交差する場所まで ・・・ その後、この場所に新幹線の駅を作ってもらいたいとか。 お差し支えない場合には、調べていただけると有りがたいです。 この藤沢市の北部近辺は鉄道がないので相模鉄道のお考えも知りたいです。 ・・・ 相模鉄道は1970年くらいに、横浜駅から平塚駅を結ぶ路線の計画を立てたらしいので、その経緯も知りたいところです。