「さば神社」がやたら横浜にあるのはなぜなのか? 知られざる理由を徹底調査! 後編

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

いずみ中央周辺にはサバ神社が多数あります。左馬神社や佐婆神社、鯖神社だったり、何か由来があると思うのですが調べてもらえませんか。(mocoさんのキニナル)

はまれぽ調査結果!

源義朝(みなもとのよしとも)・源満仲(みなもとのみつなか)の官職だった左馬頭(さまのかみ)から名付けられた神社だが、詳しいことは分からない。

ライター:細野 誠治

さば神社に関する、現在唱えられていること

神奈川県を縦断する境川の中流域(横浜市瀬谷区・横浜市泉区・大和市・藤沢市)に12社が存在している、通称「さば神社」。

鎮守とされているのは源義朝(よしとも<1123~1160>)、もしくは源満仲(みつなか<912?~997>)。

(12 社中、源義朝を鎮守とするものは9社。源満仲を祀る神社は横浜市泉区・境川支流の和泉川沿いの3社のみ)

源義朝(左)と源満仲

源義朝は鎌倉幕府を開いた源頼家の父に当たる人物で、南関東の豪族を束ねていた人物。

一方の源満仲は多田盆地(現在の兵庫県川西市多田)で武士集団を養い、都における軍事を司っていた武家貴族。

「さば神社」の「さば」とは、2人の役職であった馬匹・馬具、牧などを監督する「左馬頭(さまのかみ)」に由来していると言われている。

(なかには魚の「鯖」と表記する神社もあり、時の権力者であった鎌倉北条氏に、おもねるために漢字表記を偽ったとも)

鯖のほか、佐婆、佐波と表記はさまざま・・・

祀られている人物は判明しているものの、なぜこの2人なのか? そして、ごく狭いエリアに密集して建立されたのかという謎については、諸説などはあるものの、本当のことは分からない。

さらに12社中、いくつかの神社は伝承として勧請年代などが残されているのだが、すべての謎が判然としているものは1社としてないのが現状である。

境川流域に点在する12社

そんな、分からないことだらけの「さば神社」。

筆者はすべての「さば神社」を巡り、埋もれている伝承を拾い集めてここに記録し、考察を試みている。

前編で巡った泉区5社、瀬谷区1社を終え、後編では残る6社(大和市2社、藤沢市4社)の伝承を集め、披露してみようと思う。

前編に続き、謎を追って境川流域を巡ります

大和市の左馬神社2社、事実と考察

「さば神社」巡りの後編は大和市からスタートしよう。数は2社。どちらも名前は同じ「左馬神社」。そして住所はそれぞれ上和田・下和田と混同しやすい。

まずは上和田から行こう。

大和市(1)左馬神社(上和田左馬神社)

大和市上和田1168 中原街道近く

最寄りは小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅

徒歩10分ほど

鳥居脇には地蔵や石塔が並ぶ

広く、開放的な境内

こちらの左馬神社は来歴が比較的つまびらかに残されている。

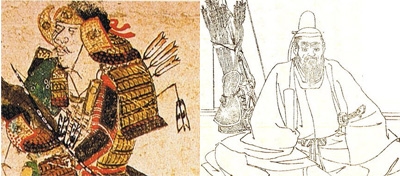

勧請は1764(宝暦14)年3月に村の名主であった2名によって建立されたという。治世は江戸時代、徳川9代将軍・家重のころ。

今まで巡ってきた「さば神社」のなかでは歴史が浅いと言える(それでも251年前)。

勧請当初の名前は「鯖大明神」。社伝では名前の変遷が詳しい。1816(文化13)年4月3日に「左馬大明神」に、1866(慶応2)年12月に「和田左馬大明神」へと変遷し、1909(明治42)年7月に現在の「左馬神社」となった。

相模七左馬(鯖)に数えられている

そして特徴的なのは境内社。源義朝に加えて天照大神(あまてらすおおみかみ)、神武天皇、須佐之男命(すさのおのみこと)の3神を祀っている(12ある「さば神社」のなかで祭神が最も多い)。

上和田左馬神社にある境内社

数多い神社のなかには氏子衆の減少など、さまざまな理由によって廃絶してしまった神社もある。廃された神社の祭神は、ただ消えゆくか、近い神社へと吸収(合祀)されたりとこちらもさまざまな運命を辿る。

境内に掲げられた由来書き

上和田の左馬神社の祭神が、どこから来たのかは分からない。

この背景から、考える。

一体、今まで「さば神社」はいくつあったのだろうか?

数ある「さば神社」の、はじめの1社はどこなのか? それは果たして今もあるのだろうか?(元ある鎮守に、左馬頭・源義朝<または源満仲>が合祀されて、主神がすり替えられた可能性だってある)

そして、誰が、何の目的で最初の鎮守から社を増やしていったのか?

説と可能性と、答えの出ない疑問

大和市(2)左馬神社(下和田左馬神社)

大和市下和田1110 緑の深い一角にある

大和市にあるもう一方の左馬神社は、上和田の左馬神社から下流に向かって徒歩30分ほど。東海道新幹線の線路脇に位置している。

最寄りは小田急江ノ島線「高座渋谷」駅から少し。掲示板に表記もある

こちらは森のなかに鎮座している

鳥居を潜ると、ほかの神社と違う点に気づく。

鳥居を潜った正面に神楽殿がある

戸が開け放たれているものの、なぜか本殿を遮るように、隠すように建てられている(理由は不明)。

そんな、神社に付き物の神楽殿。なぜか?

催される神楽は、神を祀るために奏でられる歌舞である。神楽によって神を卸し、人々の穢れを清め、神と人とをひとつにする(神人一体)。その舞台として、神社には神楽殿がある。

(古事記や日本書紀に登場する“天の岩戸隠れ”。洞穴に隠れてしまった天照大神の前で行われた舞が、神楽のルーツであると言われている)

舞によって姿を現わす天照大神。月岡芳年『大日本名将鑑』

さば神社の神楽殿で卸される神は、源義朝(または源満仲)

普段、神社の隅に置かれている神楽殿も改めて見直すと感慨深いものがある。

ここで、説をひとつ。

「左馬神社」の「左馬」は読み方は“さば”だが、同じ漢字で“ひだりうま”と読むものがある。

置物のこれは「ひだりうま」という

縁起物として飾られる「ひだりうま」は、将棋の駒に「馬」の字が逆さまに書かれたもの。これがなぜ縁起物なのか?

「うま」の反対は「まう」、“舞う”に転じる。おめでたい席で行われる「舞い(舞う)」を表しているという。

(馬の漢字の下部分は、巾着につまった黄金を表現しているとも)

この名前(漢字)の一致が、継げられ続けた一因では? とも

さて、話を戻そう。順路の書かれた立て看板に従い、神楽殿を時計回りに進むと本殿に到着。

参拝順路にスロープが作られている

こちらが神楽殿裏にある本殿

参拝を済ませて境内を一周すると、社務所の壁に注目すべき資料(記事)を見つけた。

境内の社務所の壁に貼られていた記事(コピー)

記事には鎮守のひとりである源義朝の最期と、部下たちのその後の足取り。さらに「さば神社」形成までの推論が語られていた。

かいつまんで説明しよう。

1160(平治2、永暦元)年、平清盛の勃興を良しとしない源義朝は、藤原信頼とともに挙兵し、これと戦うが敗れてしまう(平治の乱)。

義朝は郎党とともに関東を目指して逃げるも、途中の尾張国野間(現在の愛知県知多郡美浜町)で、頼った郎党の義理の父親に裏切られて殺されてしまう。

東国武士団を率いて戦で功を立て、親や親族を殺して左馬頭へと立身出世を遂げた源義朝。そんな男の最期は、裏切りによって訪れた。

盛者必衰の理

裏切り、義朝を殺した者の名は長田忠致(おさだ・ただむね)。

彼は、義朝の郎党だった金王丸という者だけを残し、彼以外の人間を皆殺しにする。

生き残った金王丸は出家をし、名を土佐坊昌俊(とさのぼうしょうしゅん)とした(この同一人物視は、あくまで説であり歴史的証拠が得られていない)。

この土佐坊昌俊の兄が渋谷重国(しぶや・しげくに)という人物で、現在の川崎から綾瀬付近、高座渋谷一帯を治めていたという。

この領地は「さば神社」の建立されているエリアと重なる。

文章は、土地と、そこに因んだ者たちによる弔いの土壌があったのだと語っている。

裏切られ、ただひとり生き残った「金王丸」が建てたのか?

それとも弟の付き従った武者の魂を不憫に思い、渋谷重国が祀ったのか?

あくまで一説、推論

しかしそんな疑問に、文章は続ける。

時代が進んだ江戸時代の初頭。源義朝を殺した長田忠致の末裔(まつえい)である長田忠勝・白政兄弟がこの地を治めることになったという。

元々、この地域の豪族を束ねる存在だった源義朝に、地域の住民たちは長田兄弟に反発をし、左馬頭だった義朝公を祀り「左馬神社」としたのだろう、と。

非常に興味深い一説。

源義朝の死は1160年。ここから数年、あるいは数十年後に最初の神社が建立されたのだろう。

だが義朝を殺した、長田忠致の末裔である長田兄弟がこの地に赴任したのは江戸時代。

この時間差の説明はどう付けるのか? 江戸時代以前からある「さば神社」に当てはめることができない。

やはり謎は解けない・・・

ここまで追ってきて、かかっていた霧が晴れそうな瞬間だった。

しかし、違う疑問も立ち上がってしまった。それは祀られている源義朝の、生前の行いだ。

筆者が集めた資料を読むと、関東の豪族を束ねていた時代、土地の武士たちを従え、かなりの乱暴・狼藉をはたらいていたとある。

「有力者の土地に侵入し、境界の杭を引き抜き、収穫物を略奪」したり「神官を撲殺、溺れさせて殺害」したりしていたという。

源氏の棟梁の、力を蓄えていた時代。

土地にしがみ付いて生きていた民の眼に、源義朝はどう映っていたのだろう?

乱暴・狼藉者の荒武者か、立身出世の源氏の棟梁か?

人の評価は、ただ偏らずに多面的なのだ、と下和田の左馬神社で思う。

勧請年不明な下和田左馬神社は、相模七左馬(鯖)のひとつ