本郷台にある「だいちゃん広場」の地下には何がある?

![]() ココがキニナル!

ココがキニナル!

本郷台の「だいちゃん公園」は普通の公園とはちょっと違うと思うのですが、詳しく調べて下さい!子どものころによく遊んでたんですが、いまいち謎が多い公園でしたので(モンピー55さん)

はまれぽ調査結果!

1984年12月の栄第一水再生センターの運転開始時から、施設の上部利用として作られた広場。同施設内に同じ目的でグラウンドも作られている

ライター:小方 サダオ

「だいちゃん広場」のほかに、どんな利用施設がある?

下水道施設は広い敷地であり、さまざまな上部利用の可能性を感じた。

グラウンドなどに上部利用している港北水再生センター

そこで施設の上部利用例で一番古いところについて伺うと「保土ケ谷区天王町にある保土ケ谷ポンプ場(下水道の主要な施設)で、施設上部の公園部分は1879(昭和54)年10月より供用開始しておりますと」小泉さん。

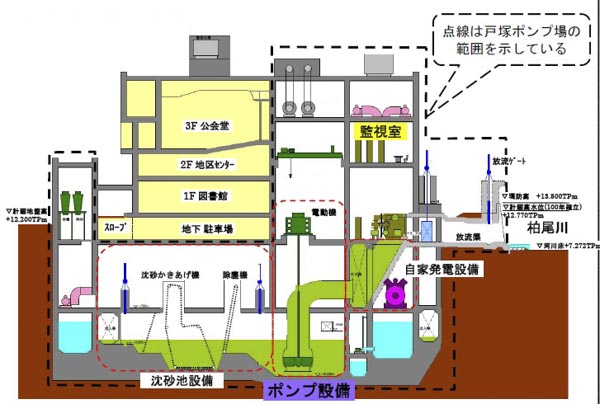

「また栄水再生センターの所管の、戸塚区戸塚町にある戸塚ポンプ場には公会堂、地区センター、図書館を有する戸塚センターが併設されています」

「戸塚ポンプ場は、生活排水(汚水)を一旦ポンプでくみ上げ、栄第二水再生センターに送水する、『中継ポンプ場』と雨水を柏尾川に排水する『雨水ポンプ場』の機能を併せ持った施設。『沈砂池・ポンプ設備』に相当する設備が収められています」と答えてくれた。

戸塚センターの下は沈砂池設備がある

横浜市戸塚センター

戸塚ポンプ場

戸塚センターのとなりにある戸塚ポンプ場

戸塚ポンプ場から柏尾川への放水ゲート

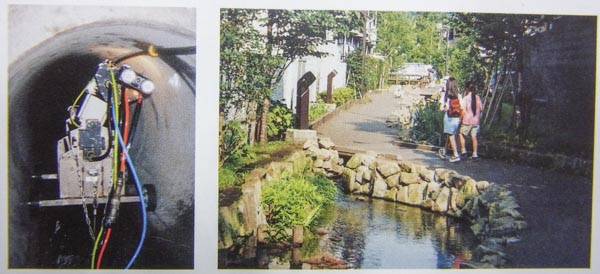

また施設でいただいたパンフレットによると、下水管の内部空間は光ファイバー敷設のための電気通信事業者に開放されているという。重要なインフラの効率的な二次利用法についていろいろと考えられているようだ。

下水管の内部空間を電気通信事業者に開放したり、再生水でせせらぎを作るケースもある

栄第一水再生センターの3万1260平方メートルの広大な施設内の上部利用については、地元民の意向を反映して、グラウンドと広場になった。また住宅地や駅に近いため、この施設では騒音や臭気対策の意味でも処理施設を地下化する設計にしたとのことで、さまざまな点で合理的といえる。

続いてほかの上部利用について、ソーラープラントになっている場所があると伺ったので、キニナッた。

水再生センターの上に作られたメガソーラーのプラント

処理施設の上部をソーラープラントとして利用しているのは、京急線仲木戸駅からすぐの神奈川水再生センター。

神奈川水再生センターのある神奈川区千若町(青矢印、Googlemapより)

神奈川水再生センター

プラントのある施設の一つ、神奈川水再生センターを取材させてもらった。

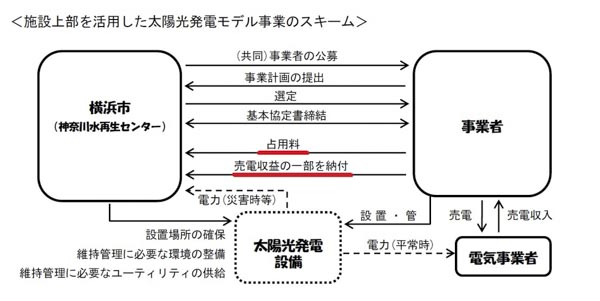

担当係長の小嶋正人(こじま・まさと)さんに話を伺うと「2014(平成26)年10月2日から、施設の上部利用として、太陽光発電パネルを設置する事業を行っていて、民間事業者(2社で構成される特定事業共同企業体)に、『雨水滞水池』と『6系列水処理施設』の上部をお貸ししております」

雨水滞水池と6系列水処理施設の上部で太陽光発電事業を行っている

「事業者は占用料のほか、売電収益の一部を横浜市に納付する形になっていて、市の収入になっております。定額で売電納付金として年額515万円(税抜)を納付していただいています」とのこと。

占用料と売電収益の一部(赤線)を横浜市に納付している

雨水滞水池の上部にあるソーラーパネル

施設内にある発電量などを示すモニター

実際に施設内を案内してもらいながら、太陽光発電について伺うと「ソーラーパネルの数は、両施設の合計で3944枚です。曇りの日などと比べて日照時間が長い日は電力量が全く違います」という。

最終沈澱池

6系列水処理施設

この施設は海沿いの工場地帯に位置するため、周りに高い建物などの遮蔽物が少なく、太陽光を受けられる時間が市街地よりも多いため、この事業に適した場所といえる。

また広い面積を持つ最終沈澱池などの上に、後から建物を作り上部利用をすることについて伺うと、「建物の基礎の部分から耐久性などを考えないといけないため、新たに作るのは難しいといえます」という。

6系列水処理施設の上部のソーラーパネル

固定式のソーラーパネルがたくさん設置されている

さらに環境創造局のホームページによると「下水道事業において被災時には非常用電源として太陽光発電の電力が使用できる」とある。

発電された電力が、非常時に主要なインフラの施設で使えるようになっているとは、合理的な事業といえる。

上部利用として地球温暖化対策に関わる施設の可能性は高いという

最後に今後の上部利用について、前出の小泉さんは「下水道用地や下水道施設は、本来の目的を逸脱した使用は認められていません。しかし、今ある資産を積極的に活用し、使用料を徴収することで、下水道使用料以外の収入を確保し下水道事業の健全経営に資することも求められています。そのため、新たな利用方法があれば活用していきたいと考えています」と話す。

「さらに、横浜の下水道では、地球温暖化対策として、2030年度までに26%以上(2013年度比)の温室効果ガス削減を目標として掲げており、ソーラーパネルにとどまらず、下水道の資源・資産の最大限の活用を通じて、再生可能エネルギーの導入に取組み、温室効果ガス削減目標の達成のため行動していきたいです」と答えてくれた。

ソーラーパネルのような再生可能エネルギーと関わるものの場合、下水道施設の上部利用となる可能性はありそうだ。

取材を終えて

施設の上部利用はさまざまな可能性を持っている気がした。そのグラウンドや広場を利用する市民も、下水施設という重要なインフラの施設を身近に感じられるものとなるだろう。

またソーラー事業のように、上部を市の施設ではなく民間に貸す形にするのは、市の財政の収入につながる画期的なものといえ、これからの二次利用法に広がりを感じさせる。

市の財政の一部を担う下水道施設の二次利用

-終わり-

面白かった

面白かった 面白くなかった

面白くなかった コメントする

コメントする